1、婚姻費用

婚姻費用 とは、

夫婦が生活するために必要な費用をいいます。

(民法760条)

夫婦はお互いに協力し、扶助しなければ

ならないと定められています。

民法752条)

2、婚姻費用はどの範囲まで請求できるのか?

衣食住に要するお金、医療費、子の養育費、子の教育費

+

交際費、娯楽費も含まれます。

3、婚姻費用の支払開始時期

婚姻費用はいつから発生するのでしょうか。

具体的には、以下のように、4つの考え方があるようです。

①婚姻費用分担の必要性を生じた時点からの分を過去に遡って、請求できるという考え方。

②権利者(婚姻費用をもらう側)が要扶養状態にあり、かつ義務者がそれを知りえた時(あるいは知ることができた時)に遡って婚姻費用の分担額を決定できるという考え方

③権利者から義務者に請求した時点からの婚姻費用を請求できるという考え方。

④過去の婚姻費用の清算を認めず、審判時以降の婚姻費用分担しか請求できないという考え方。

以上、4つがありますが、

有力な考え方、支持されているのは、③と言われています。

上記③が問題となってくる場面は、夫婦が別居した場合に、

別居してから最初の半年間は、婚姻費用(婚姻中の生活費)を請求していなかったが、

半年後に請求した場合に、請求した時点からの婚姻費用は認められるが、

別居から請求するまでの婚姻費用(生活費)に関しては認められない。

という結論になるということになります。

4、婚姻費用は別居しても、請求できるのか?

はい。 請求することができます。

但し、当事者が別居状態にあるときは、その別居の原因が援助を求め、

生活費を請求する側の責に帰すべき場合にのみその別居事由を

婚姻費用の分担決定にあたり考慮すべきです。

つまり、別居した理由が正当な理由であれば、勝手に別居をしたとしも、

婚姻費用は支払ってもらえるということになります 。

![]() お問合せ

お問合せ![]()

5、「正当な事由」とは、何か?

①同居していては、暴力を振るわれるおそれがある。

②夫と一緒にいると自律親権失調症になる。etc

ただ、ケースバイケースであることに注意が必要です。

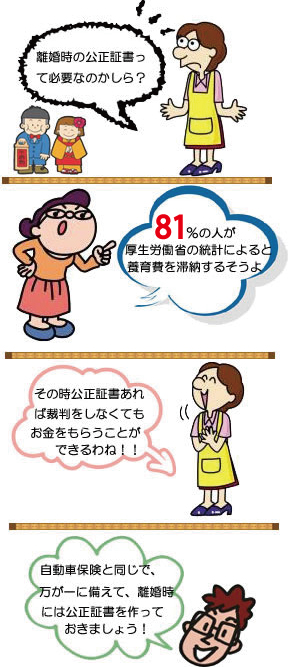

(コラム1)

離婚をしたい、

しかし、離婚後の生活が大変そうだ、、、、

離婚はできないか、、、(諦める。。。)

とお考えの主に女性の方!

その方には、上記の「 婚姻費用分担請求」

を貰いながら、別居と言う道を選ぶ方法 もあります。

前述のように別居をしたとしても、婚姻費用はもらうことができます。

これなら、嫌な夫と毎日、顔を合わせずに済みますよね。

←ただ、法律(民法752条)には、夫婦には「 同居義務 」があると記載されております。

上記の例で言えば、妻が別居しながら、生活費を貰っていたとしても、

夫は、妻に対して、 同居を求める審判を家庭裁判所に請求することができる。

(家事審判法8条1項甲類1号)

確かにこの審判には、強制的に、裁判所の者が来て、無理やり同居させるような効力はありません。

しかし、一度家庭裁判所の方から、「同居しなさい。」

という審判が下りたあと、いつまでも「 正当な理由」がない のに、

同居しなければ、民法770条の1項2号に定める「 悪意の遺棄 」だとされて、離婚を請求される場合もあります。

この点だけはご注意下さいませ。

(参照:内田民法4)

参考判例→「悪意の遺棄に当たらない」としたもの

6、有責配偶者からの婚姻費用分担請求

例えば、単に「双方性格が合わない」

例えば、単に「双方性格が合わない」という理由で、別居しただけであれば、

双方どちらに責任があるか分らないから、

一方からの 婚姻費用分担請求は認められる場合があります。

しかし、例えば、不貞行為(浮気)を働いた挙句出て行った妻から、婚姻費用分担請求等をされても、認められない場合があります。

具体的には、以下の判例が挙げられます。

東京家庭裁判所審判・平成20年(家)第150号・7月31日

以下、判旨

婚姻費用分担請求において、別居の主な原因が申立人(妻)の不貞行為にある場合には、婚姻費用として、自身の生活費に当たる部分を相手方(夫)に対して請求することは権利の濫用として許されず,同居の未成年子の監護費用に当たる部分を請求しうるにとどまるものと解するのが相当である。

このように、結婚にしているからといって、どのような場合も100%「婚姻費用」がもらえるとは限らないようです。

7、既に自分で支払った婚姻費用は相手に支払ってもらえるか?

支払ってもらえます。

8、では、いくらぐらい婚姻費用というのはもらえるのか?

簡単にに申し上げますと相手と自分の年収、子供の人数、年齢で変わってきます。

そのため個別具体的な問題となってまいります。

![]() お問合せ

お問合せ![]()

9、婚姻費用を夫(妻)が支払ってくれない時

(1) 家庭裁判所に「婚姻費用の分担」 を求めて、

家庭裁判所へ申立をするという方法があります。

申立書の書き方は以下を参照してください。

クリックしますと、画像が大きくなります。

(2) 緊急に生活費が必要な場合

①「調停」前の保全処分を行う。

家庭裁判所が調停のため、必要があると認めたときは、調停前に、婚姻費用分担として、仮に生活費の支払いを命じてもらうことがあります。

但し、強制執行力はない。

もっとも、この命令に従わなければ、10万円以下の過料という制裁が課せられます。(家事審判法28条2項)

②「審判」前の保全処分

強制執行力があります。 相手が支払わなければ、相手の給与債権etc

相手が支払わなければ、相手の給与債権etc

を差押えたり、取立てができます。

但し、条件として、

ⅰ、調停が不成立、もしくは、

ⅱ、婚姻費用分担の審判を申立てた場合。

10、払いすぎた婚姻費用は返してもらえるのか?

(1)返してもらえる場合があります。

(2)相手が返してくれない場合は、どうすればいいのか?

家庭裁判所へ申立てるという方法があります。

上記中、返してもらえる場合があると記載させてもらったのは、財産分与において払いすぎた婚姻費用を考慮する場合があるからです。

参考判例

11、相手の収入を調べる方法

生活費(婚姻費用)の金額を計算するためには、

御主人(奥様)の年収を知る必要がございます。

生活費(婚姻費用)の金額を計算するためには、

御主人(奥様)の年収を知る必要がございます。しかし、妥当な生活費を計算したいのに、ご主人(奥様)が年収を教えない、

給与明細を教えないということはよくあることです。

もっとも、ここで、生活費の計算ができないからと諦めてはいけません。

奥様(ご主人)によって、ご主人(奥様)の収入を調べる事ができます。

生活費を計算するための課税所得証明書

市区町村の方で、住民税、県民税の計算をする際に使用する書類なのですが、これを取得すれば、御主人(奥様)の過去5年間分の所得(収入)が分かります。

この書類を取得する事により、生活費の計算が相手の協力なしにすることができるのです。

なお、自治体によっては、条例という決まりによって、本人しか取得できないところが

あります。

その場合は、残念ながら取得できません。

この書類を取得すれば、御主人の方で収入を教えたがらなかったとしても、分かるようになり、

婚姻中の生活費の金額及び仮に離婚された場合には離婚後の子供たちに対する養育費の計算ができるようになります。

![]() お問合せ

お問合せ![]()

戻る